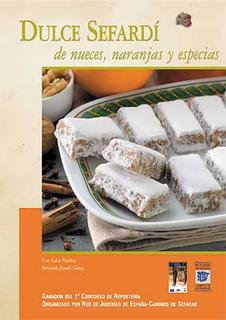

VI Jornada europea de la cultura judía

El Dulce sefardí de nueces, naranjas y especias, que se venderá en todas las juderías de las ciudades adscritas en la Red de Juderías de España, ha sido elaborado en Jaén sobre una receta del siglo XIV.

Texto de SOMA MORGENSTERN (Austria, 1890-1976)

Alban Berg y sus ídolos (fragmento)

" En aquel café, en el jardín, me senté algunas veces con Adolf Loos, quien solía almorzar allí cuando hacía buen tiempo. Un día llegó tarde, se sentó en mi mesa y se comió su ligero almuerzo, como él — el gran luchador contra la pesada cocina austríaca “con sus panes rellenos”— lo llamaba. En el café había un gato, que era el preferido de Loos y se sentaba en su regazo. Loos lo puso en la mesa y los agasajó con una hoja de lechuga, que los vieneses llaman “Häuptlsalat” y los alemanes, que no son tan delicados con la comida, rudamente “Kopfsalat”. Para mi gran asombro, el gato comió de la hoja verde, sin olisquearla mucho rato, una, dos, tres veces. Por lo visto, ya estaba adiestrado. Yo estaba muy asombrado y felicité a Adolf Loos por su éxito con el gato. Él lo saldó con la aseveración: “Conmigo, hasta los gatos comen lechuga”. Y él no era, en modo alguno, vegetariano. Una vez estábamos sentados con Alban, quien me había presentado a Adolf Loos. Cuando ya habíamos comido, me preguntó Loos: “¿Ya ha visto usted mi villa, una de las primeras que he construido aquí, en Hietzing?” Yo no conocía la villa y Loos decidió en el acto que tenía que verla sin demora. Llamó a un taxi y Alban, aunque conocía muy bien la villa, también vino con nosotros. Adolf Loos nos llevó al interior y se condujo como si la villa fuera de su propiedad. Nos presentó a la propietaria, una dama de aire noble, con el pelo gris, sólo de pasada. Luego, nos llevó de habitación en habitación, me explicó la construcción y terminó con la parrafada: “Miren ustedes, en el interior de una buena casa, todo queda bien. Todo está en su sitio. Yo no soy de esos arquitectos que prescriben a sus clientes qué tiene que haber en las habitaciones. Aquí todo queda bien, incluso esa porquería”. Con eso, señaló el caballete donde había un cuadro, sin duda, obra de la dama. Todo eso mientras se marchaba, como despedida de la dama, que lo miraba con brilantes ojos de enamorada, como si le hubiera dicho un bello cumplido. "

La REPRESIÓN DE LOS AFRANCESADOS: condenas sociales, jurísdicas y políticas. El caso de Jaén (1812-1820) Por EMILIO LUIS LARA LÓPEZ

cuadernodeletras@yahoo.es

Fernando VII, el Deseado

En el contexto de la Guerra de la Independencia (1808-1814) y al término de ésta, los afrancesados (desde 1812) sufrirán la represión de los partidarios de Fernando VII, siendo sometidos a procesos de purificación política, arrastrando además una condena social por parte de los españoles patriotas. El estudio de la represión de los afrancesados en Jaén es un buen ejemplo de cómo, en el nivel local, se ejerció el odio contra los compatriotas que abrazaron la causa de Bonaparte.

En la muerte de JAIME CAMPMANY

Jaime Campmany

De humanidades y otras yerbas

Dicen que va en retroceso

la enseñanza de la E. S. O.

Comprobarlo un padre quiso

y asaltó, sin previo aviso,

a su hija de quince años,

que, con modales huraños,

con evidente impaciencia,

con tono de displicencia

y prostibulario atuendo,

así le fue respondiendo:

-¿Cuándo vivió Alfonso Sexto?

-No está en mi libro de texto.

-¿Y está Felipe Segundo?

-A ese siempre lo confundo.

-¿Y doña Juana la Loca?

-En este curso no toca.

-Dí algún monarca absoluto.

-No se da eso en mi instituto.

-¿Y cuándo se perdió Cuba?

-Esta... ¡tiene mala uva!

-Pues dí un pintor español.

-Eso no entra en el control.

-¿No sabes quién fue Picasso?

-No. De esas cosas, yo paso.

-¿Cuándo acabó la Edad Media?

-Pues vendrá en la Enciclopedia.

-¿Y las Navas de Tolosa?

-¡Me preguntas cada cosa...!

-¿Y qué fue la Reconquista?

-Si me dieras una pista...

-¿A qué equivalen mil gramos?

-¡Pero si eso no lo damos!

-¿Qué son los número primos?

-Eso tampoco lo dimos.

-¿La ecuación de primer grado?

-Pues tampoco la hemos dado.

-¿Y sabes mucho latín?

-¡Lo dices con retintín...!

-Y tampoco darás griego

-Se escribe raro, me niego.

-¿Quién fue Ortega y Gasset?

-Lo miraré en internet.

-¿No estudias filosofía?

-¡Para qué me serviría!

-¿Y has dado Literatura?

-No sé... No estoy muy segura.

-¿Quién compuso «La Odisea»?

-No tengo ni zorra idea.

-¿En qué obra sale Calisto?

-No, papá, eso no lo he visto.

-¿Y Gonzalo de Berceo?

-No viene en el libro, creo.

-¿Y Calderón de la Barca?

-¡Huy, papi, no me seas carca!

-¿Clarín, Baroja, Unamuno...?

-Pues no me suena ninguno.

-¿Algún autor del Barroco?

-De eso sé bastante poco.

-¿Quién fue el Manco de Lepanto?

-Papá, no preguntes tanto.

-Pero, ¿no leéis a Cervantes?

-¡A ese lo leerías antes...!

-Lo tuyo, hija, es deplorable...

-Pues he sacado notable.

-Y de ciencias, ¿sabes algo?

-Me voy, que esta noche salgo.

-Pero, entonces, tú ¿qué sabes?

-¡No me esperéis; tengo llaves!

Y el padre quedó perplejo:

al mirarse en el espejo

se notó cara de idiota.

Musitó una palabrota

y fue a meterse en la cama.

Así acaba este epigrama.

Cómo surgió la cábala. Por CÉSAR VIDAL

cuadernodeletras@yahoo.es

Salomón, tercer rey de Israel, elegido sucesor de su padre David en 1.011 a.c

TRADICIONES POPULARES DE JAÉN: La Virgen de la Capilla

Talla gótica de Nuestra Señora de la Capilla, co-Patrona de Jaén

El origen de la devoción de Jaén a la Virgen de la Capilla responde a una documentada tradición, cuya síntesis es la siguiente:

Desde la conquista de Jaén a los musulmanes en 1246, la ciudad tuvo un marcado carácter fronterizo, lo que motivó continuos ataques y asaltos.

Durante los primeros años del siglo XV, estos asaltos cobraron especial virulencia, lo que motivó que las autoridades rectoras de la ciudad determinaran abandonarla al sentirse inermes ante el poderío de los moros granadinos.

En esta desesperada situación, en la noche-madrugada del sábado 10 al domingo 11 de junio de 1430, se cuenta que ocurrió un hecho extraño y sobrenatural.

Cuatro personas humildes y sencillas, desde cuatro lugares diferentes del llamado “Arrabal de San Ildefonso”, fueron testigos de un extraño cortejo procesional.

Una Señora, vestida con resplandecientes ropajes y con un niño “bien criadillo en los brazos” [sic] llevando a la derecha a un clérigo y a la izquierda una mujer con aspecto de beata, presidía una procesión en la que figuraban las cruces parroquiales de la ciudad y una numerosa milicia de hombres de guerra.

La procesión, de la que emanaba una extraña luminosidad, recorrió algunas calles del arrabal, deteniéndose luego a espaldas de la Capilla de San Ildefonso, donde había aparejado un altar en que se ofreció una ceremonia litúrgica entre cantos sobrenaturales. Todo aquello, dicen, se esfumó cuando en los campanarios de la ciudad se escuchó el toque de Maitines.

Los testigos de aquel raro suceso fueron cuatro:

• María Sánchez , mujer de Pedro Hernández, pastor, que vio casualmente la procesión entre las rendijas de la puerta de su casa, en la calle Maestra del Arrabal (hoy calle Muñoz Garnica ), cuando se levantó para dar agua a un niño, hijo suyo, enfermo.

• Juana Hernández , mujer de Aparicio Martínez, que también lo vio casualmente, tras la puerta de su casa, sita junto a las Cantarerías, frente al cementerio parroquial. Esta mujer salía al corral de la casa a aquella hora, pues se encontraba enferma con colitis.

• Juan , hijo de Usanda Gómez, vecino del barrio de San Bartolomé, que casualmente se encontraba aquella noche durmiendo en el molino de Alonso García, a espaldas de la Capilla de San Ildefonso. Le despertó el ladrido de unos perros y entreabriendo la puerta para curiosear, vio la procesión.

• Pedro , hijo de Juan Sánchez, que despertado por el despavorido testigo anterior, vio el cortejo y su final litúrgico, subiéndose en una pared del corral de la casa.

Al divulgarse el suceso en la ciudad, debido a los sobrecogidos comentarios posteriores de estos testigos, la autoridad eclesiástica intervino. Y el vicario general y provisor del obispado, don Juan Rodríguez de Villalpando , reunió a los testigos el martes 13 de junio de 1430, y ante escribanos públicos les tomó declaración. Este documento, estrito en pergamino y en buen estado de conservación, se exhibe hoy en la capilla de la Virgen, estando ratificada su legitimidad documental desde 1944, por certificación expedida por el Archivo Histórico Nacional .

La piedad popular interpretó aquella visión como un prodigioso Descenso de la Virgen María a Jaén.

Según el pueblo fiel, la Señora debió de ser la Virgen María, con el Divino Niño en sus brazos, acompañada de San Ildefonso y Santa Catalina y de ángeles y santos. Y la razón del Descenso no era otra, que la de infundir confianza y fortaleza a los vecinos de Jaén para que resistieran los ataques de los musulmanes del cercano Reino de Granada.

Ciertamente, desde 1430 a 1492, los giennenses resistieron con fuerza los sucesivos ataques, que incluso repelieron con éxito.

Agradecidos a esta ayuda y patrocinio celestial, en el lugar donde había finalizado aquella misteriosa procesión, se colocó una talla de la Virgen, posiblemente extraída de un retablo anterior.

Las gentes comenzaron a visitar a esta imagen que, por pertenecer a la Capilla de San Ildefonso, llamaron “de la Capilla”.

La devoción aumentó. Aquella primitiva Capilla de San Ildefonso sufrió sucesivas ampliaciones que la convirtieron en un templo suntuoso.

La imagen de la Virgen de la Capilla empieza a asociarse, desde el siglo XVI, a cultos públicos solemnes, rogativas, etc. Y el pueblo, de una forma espontánea, pone la ciudad bajo su Patronazgo.

El 11 de junio de 1930, el cardenal primado don Pedro Segura procedió a la solemne Coronación Canónica de la Virgen (este acto simboliza la especial devoción de un pueblo hacia una imagen)

Años después, en 1950, S.S. Pío XII , atendiendo las peticiones del pueblo de Jaén, proclamaba a la Virgen de la Capilla Patrona Principal de Jaén. Y en 1967, el Excmo. Ayuntamiento, atendiendo a la histórica significación de esta bendita imagen, le concedía los honores de Alcaldesa mayor de la ciudad, imponiéndole el bastón de mando y el fajín como atributos de mando el 29 de septiembre de 1967. El bastón que permanentemente porta la Patrona, es el personal que donó el alcalde Ramón Calatayud Sierra.

Hallan en Jaén capital el MAYOR YACIMIENTO PREHISTÓRICO de toda EUROPA

Dos silos interconectados en el yacimiento de la zona de "Marroquíes Bajos"

De diariojaen.es

Por IGNACIO FRÍAS

Lo original del poblado es que las cabañas estaban excavadas en la roca bajo tierra con forma circular de cúpula. Además, la “ciudad” estaba rodeada por cinco fosos con muralla, con forma de círculos concéntricos, que ocupan una superficie, según los expertos, de entre treinta y cien hectáreas. Se cree que el asentamiento original de la Edad del Cobre estaba dentro del primer círculo y rodeado por un profundo foso lleno de agua. Con el crecimiento de la población, parte de ella se asentó en un segundo foso defensivo que se construyó en torno al primero. Más tarde se levantó un tercero, un cuarto y hasta un quinto. El arqueólogo Antonio Crespo cree probable que en los fosos exteriores hubiera huertas que se regaban con el agua de los fosos y zonas para el ganado protegidas. Esta macroestructura defensiva hace suponer, según Antonio Crespo, que en el exterior debía de haber un enemigo muy belicista y al que se le temía. Tras cada uno de los fosos se alzaba una gran muralla, de al menos cinco metros de alto, con un zócalo de piedra y , sobre este, otro zócalo de adobe cocido, rematadando la muralla una empalizada, lo que la hacía prácticamente inexpugnable: “No sabemos el número de población, pero sí que había una persona o varias con la capacidad de organizar a los habitantes y ponerlos a trabajar en su defensa”, subraya Antonio Crespo. Además, tenían unos grandes conocimientos de la construcción. Los fosos, aparte de ser un elemento defensivo, también evitaban el estancamiento del agua, lo que les prevenía de enfermedades. Estos también se utilizaban para el regadío. El camino de piedra conectaba al cuarto círculo con el quinto, aunque este último nunca se completó. Su puerta debía estar donde hoy se ubica el Colegio Cándido Nogales, que es hacia donde conduce el camino de piedra. Este atravesaba una laguna y eso obligó a los primitivos habitantes de la zona que hoy ocupa la ciudad de Jaén, hace cuatro mil años, a hacer un relleno con piedras para poderla cruzar sin peligro hundirse en el fango.

Vajilla doméstica

En el solar de Marroquíes Bajos se ha encontrado un gran número de piezas de cerámica hechas a mano en la Edad del Bronce. Al parecer, en el poblado aún no se conocía el torno. Todas ellas tienen una exquisita factura, sobre todo los pequeños vasos campaniformes o de tulipa, cuyas paredes son extremadamente finas. La mayor parte de las piezas, salvo los platos, se han hallado boca abajo, porque su base tiene forma cónica, y esa era la manera que aquellos prehistóricos tenían de colocarlos. Algunas piezas de cerámica están decoradas con dibujos o surcos realizados con conchas. Además se han encontrado numerosas puntas de flecha y de lanza de sílex. No se ha hallado en este lugar nada de metal.

La vida y la obra de JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, en la página su Fundación

Juan Ramón Jiménez

…Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando; y se quedará mi huerto, con su verde árbol, y con su pozo blanco.

(El viaje definitivo)

La fiesta del CORPUS CHRISTI en el Jaén del siglo XVII

Custodia procesional de Jaén, réplica en alpaca plateada (década de los 80) de la anterior a la Guerra Civil, que era de plata maciza y estilo plateresco (siglo XVI)

“Esta festividad que procede de la Baja Edad Media toma auge inusitado desde mediados del siglo XVI, lo que se explica por el impulso dado a la fiesta por la Contrarreforma”

“En las actas municipales se habla de una gran afluencia de forasteros”. Tal era la alegría con la que se celebraba esta fiesta que, en una “tolerancia bien calculada”(...) “se permitía la entrada de gitanos a la ciudad, a los que, terminados los festejos, se obligaba en un plazo de dos días a salir de la ciudad bajo pena, por incumplimiento, de 200 azotes”

Existía la “antigua costumbre de que los distintos oficios sacasen danzas y regocijos” a la calle.

Como sabemos, la custodia procesional del siglo XVI era obra del discípulo de Enrique Arfe, Juan Ruiz, El Vandalino, obra primorosamente labrada en plata maciza que perdimos para siempre en la guerra civil del 36, ya que fue fundida durante la contienda.

“Días antes de la procesión se realizaba en cabildo el sorteo de las varas de palio entre caballeros veinticuatro” (concejales) “para los tres trechos en que se distribuía el intinerario”

“El ayuntamiento obligaba a los vecinos (...) a limpiar la parte de calzada que le correspondía, mientras que él se encargaba de entoldar dichas vías”

“En la procesión religiosa se integraban conjuntos profanos que hacían de aquélla una manifestación folklórica y lúdica. Nos referimos a tarasca, danzas y diablillos. Íntimamente relacionada con la leyenda del lagarto de La Magdalena está la tarasca, monstruo que no faltaba en las procesiones del Corpus de otras muchas ciudades”

“En la procesión solían ir cuatro danzas contratadas (...) que pertenecían casi siempre a las minorías marginadas, moriscos, gitanos”

“Los diablillos eran comparsas de mozos que se disfrazaban según el papel que representaban; eran los más ruidosos y alborotadores en la procesión tanto que en 1683 el caballero veinticuatro Antonio de Quesada Monroy propuso su supresión por los desórdenes que causaban y lo impropio que era en una procesión religiosa. No debió de tener éxito este capitular porque el público estaba de parte de los diablillos dado el desenfado con que actuaban”

COMIENZA EL CICLO "ANDRÉS DE VANDELVIRA EN EL JAÉN DE LA ÉPOCA DE ESPLENDOR"

Antiguo Panteón de los canónigos de la catedral jaenesa, hoy Museo catedralicio.

MIÉRCOLES 25 DE MAYO: Conferencia inaugural: "Jaén en el siglo XVI", por José Miguel Delgado Barrado, de la UJA (En el Salón Mudéjar del antiguo Palacio del Condestable Iranzo, a las 20:30H))

LITERATURA: Ernesto Sabato. Fragmento de SOBRE HÉROES Y TUMBAS

Ernesto Sábato

Ya se alejan en medio del polvo, en la soledad mineral, en aquella desolada región planetaria. Y pronto no se distinguirán, polvo entre el polvo. Ya nada queda en la quebrada de aquella Legión, de aquellos míseros restos de la Legión: el eco de sus caballadas se ha apagado; la tierra que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno, lenta pero inexorablemente; la carne de Lavalle ha sido arrastrada hacia el sur por las aguas de un río (¿para convertirse en árbol, en planta, en perfume?). Sólo permanecerá el recuerdo brumoso y cada día más impreciso de aquella Legión fantasma. "En las noches de luna --cuenta un viejo indio-- yo también los he visto. Se oyen primero las nazarenas y el relincho de un caballo. Luego aparece, es un caballo muy brioso y lo muenta el general, un blanco como la nieve (así ve el indio al caballo del general). Él lleva un gran sable de caballería y un morrión alto, de granadero." (¡Pobre indio, si el general era un rotoso paisano, con un chambergo de paja sucia y un poncho que ya había olvidado el color simbólico! ¡Si aquel desdichado no tenía ni uniforme de grandero ni morrión, ni nada! ¡Si era un miserable entre miserables!) Pero es como un sueño: un momento más y en seguida desaparece en la sombra de la noche, cruzando el río hacia los cerros del poniente.

"El correo de Jaén" (1808-1810): un ejemplo de los pilares ideológicos de la Guerra de la Independencia desde la óptica de la prensa local.

Durante los inicios de la Guerra de la Independencia de España (1808-1814), la actividad de los periódicos patrióticos en muchas ciudades fue frenética, pues era necesario transmitir unas ideas que movilizaran al pueblo para luchar contra los franceses. Este programa ideológico se basó en tres columnas: la defensa del Rey Fernando VII, de la religión católica y de la patria en peligro por la invasión del ejército de Napoleón. El periódico El Correo de Jaén (1808-1810) es un ejemplo de cómo esta propaganda política se realizó en la esfera local.

Alejandro Dumas en Jaén

Sus comentarios le valieron la reprobación de los redactores de Don Lope de Sosa (revista cultural giennense) por la supuesta incapacidad de Dumas para reflejar fielmente las costumbres de nuestro país.

No obstante, esta revista publicó el pasaje en el que relata su paso por Jaén.

El autor de Los tres mosqueteros, Alejandro Dumas

Dumas vino a España en otoño de 1846 con unos amigos pintores y escritores y acompañado también por su hijo. De Madrid marchó hacia Andalucía y en su camino visitó Aranjuez, Toledo, Ocaña, Manzanares y Valdepeñas, donde tomó la diligencia:

"Por la tarde, al caer el sol, nos acercábamos a Jaén, antigua capital del reino de su nombre. Acercándonos, divisamos por vez primera el Guadalquivir, Oued-el-Keli, el gran río. Los moros, asombrados al ver tanta agua de una vez, saludáronla con aquella exclamación que sus sucesores han convertido en Guadalquivir.

Jaén es una inmensa montaña leonada. El sol, mordiéndola, le ha dado un tono bistre sobre el cual las viejas murallas árabes destacan sus líneas caprichosas. La ciudad africana, edificada en la cumbre, ha descendido poco a poco hacia el valle. Las calles empiezan en el primer contrapuerto y principan a escalar la cuesta desde la que se atraviesa la puerta de Bailén.

Nos detuvimos en un mesón del que no debíamos salir hasta media noche. Mis compañeros aprovecharon este descanso para recorrer la montaña. Yo me quedé en el hotel, porque tenía algo mejor que hacer, escribirle a usted.

Volvieron radiantes de ese entusiasmo que hacen gala quienes quieren inspirar a los demás de la pena de no haber visto lo que ellos vieron.

Ellos vieron, a la luz de los últimos rayos del sol, el magnífico paisaje que acabábamos de recorrer y, alumbrada por las antorchas, la gigantesca Catedral, que parece desafiar con su altura y su tamaño la montaña que tiene al lado.

Esta Catedral posee en su tesoro -por lo menos así se lo han asegurado los canónigos a mis compañeros- el lienzo auténtico en el cual la Santa Verónica recogió, con el sudor de su pasión, la faz de Nuestro Señor.

Partimos a media noche. Parece que, según las Españas distintas, son distintas las horas de los bandidos. Recordará usted, señora, que en la Mancha actuaban de media noche a tres de la madrugada; en Andalucía aprovechan precisamente esas mismas horas para dormir".

(De yayyan.com)

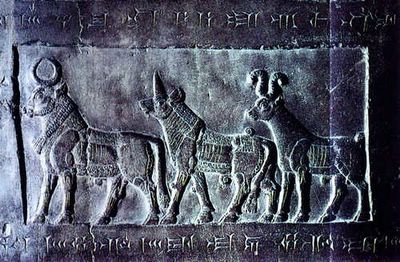

Los seres fabulosos en el Antiguo Testamento

Extraños animales labrados en el Obelisco Negro de Salmanasar III; entre ellos un "unicornio", probablemente un rinoceronte.

Posted by Hello

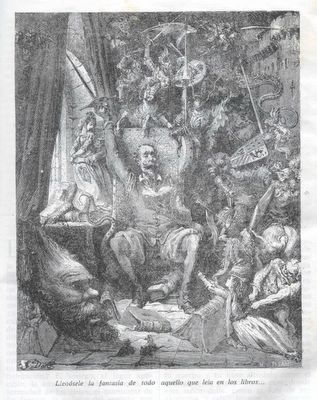

ARTÍCULO: Cervantes y América. Por AZORÍN

Don Quijote visto por M. PISAN

Cervantes pide un destino en América: se le niega. Naturalmente que se le niega. Se le dice que pida algo en España, se le hubiera negado, también. ¡No faltaba más! ¡A dónde iríamos a parar! Cervantes no va, por lo tanto, a América. Contamos con el Quijote; si Cervantes hubiera ido a América, no tendríamos el Quijote. El espacio ha ejercido su imperio en Cervantes. ¿Hasta qué punto podríamos decir que el espacio, la Mancha, ha determinado la creación del Quijote? Si Cervantes hubiera ido a América, se hubiera encontrado con muchas cosas que no tenía en España. ¿Cuál hubiera sido la actitud de Cervantes en el juicio de la conquista? Seguramente que no hubiera tenido la acerbidad en el enjuiciar que tuvo antes otro Miguel, el bordelés, Montaigne. No hubiera pasado por las mientes de nuestro Miguel el preguntarse, como se pregunta el Miguel francés, qué hubiera sido de América si la conquistan los antiguos griegos y los antiguos romanos. Cervantes no hubiera pensado en griegos ni romanos; tendría otras cosas en que pensar al hallarse en América. El espacio se le impondría como se le había impuesto en España. Pero las sabanas y pampas americanas no son la Mancha, ni los Alpes Sierra Morena, ni las selvas vírgenes el boscaje en que se celebra la montería ducal. Otros pensamientos hubieran bullido en la mente de Cervantes. ¿Y qué hubiera pensado Cervantes de los pueblos aborígenes? ¿Cómo hubiera creído él que se les debía tratar? ¿Hubiera surgido otro Quijote? ¿Y con qué carácter y en qué forma? Ese espacio inmenso que tenía en América Cervantes, ¿de qué modo hubiera influido en él? Pensemos lo que pensemos, llegamos a la conclusión de que el libro que Cervantes hubiera escrito en América no sería como el libro que escribió en España. Contaba en América Cervantes con el espacio; pero le faltaba algo que es esencial: no tenía el ambiente propicio para las creaciones literarias. Y sin ese ambiente cargado de intelectualidad, ¿cómo podría darse una gran obra?

El adagio nos dice: «Quien principia un libro es discípulo de quien lo acaba». Se comienza un libro de empeño, y al terminar, como hemos tenido que ir estudiando, nos encontramos más sapientes que al principio. Somos, por lo tanto, maestros de nosotros mismos. Y si esto es verdad, no lo es menos que un escritor crea su libro; pero su libro le crea a su vez a él. Cervantes ha creado el Quijote, y el Quijote, a su vez, ha creado a Cervantes. Sin el Quijote no sería Cervantes el que fue en la postrera jornada. No sería este hombre que nos muestra, en su desgracia, una serenidad que le sublima: con esa serenidad mezclada con algo de sutilísima ironía, habla Cervantes de sus dos amparadores, mejor diríamos, limosneadores. Con no ir Cervantes a América hemos perdido un libro que no sabemos cómo hubiera sido; pero con no ir Cervantes a América se ha escrito el Quijote, y Cervantes, creado por su libro, influido por su libro, sugestionado por su libro, nos ofrece una vida que es tan obra maestra como su libro. Por un contrasentido curioso, el ambiente que no hubiera tenido Cervantes en América, se lo ha dado, en España, el teatro, hecho intelectual dominante entonces: el teatro contra el cual, en el Quijote, ha batallado Cervantes.

Azorín

ABC, 24 de marzo de 1947

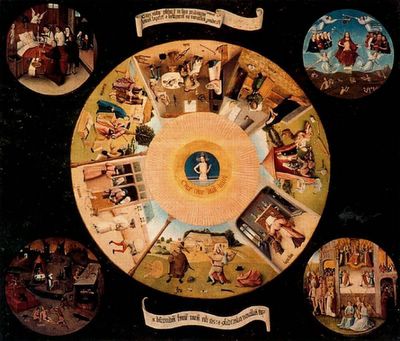

PINTURA: Los siete pecados capitales. De Hyeronymus Bosch, El Bosco (Holanda, 1450-1516)

Los siete pecados capitales. De El Bosco. Año 1480

Posted by Hello

La Universidad de Jaén y la Caja Rural de Jaén presentan la edición facsímil de un Quijote de 1780

La Universidad de Jaén (UJA) y la Caja Rural de Jaén presentaron ayer la edición facsímil de El Quijote en base a la edición de 1780 realizada por el impresor aragonés Joaquín Ibarra. Una iniciativa que se realiza con motivo de la celebración del IV Centenario de El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra y supone la contribución de estas dos entidades a la celebración cervantina.

Lucas Guillén, consejero de la Caja Rural de Jaén, manifestó que la colaboración con la UJA es una apuesta más de la entidad por un centro joven con el que desde sus comienzos se coopera: “Teníamos que contribuir a hacer posible la edición de este facsímil, posiblemente la edición más perfecta que se ha hecho de la obra de Cervantes”.

El rector de la Universidad de Jaén, Luis Parras Guijosa, destacó que no se sabe cómo llegó a Jaén la obra preparada por Joaquín Ibarra: “La Universidad de Jaén es joven, pero algunos libros antiguos tenemos. No se sabe bien cómo llegó. Estaba en la Antigua Escuela de Magisterio y puede ser la aportación a la escuela femenina, durante la segunda República, de dos diputados jiennenses que remitieron bibliografía abundante para el centro. Es una joya que hemos podido pasear por España y que gracias a la Caja Rural se ha podido reeditar en edición facsímil”. El rector resaltó que cuando se le pidió ayuda al presidente de Caja Rural, “gran amante de los libros, no lo dudó ni un segundo. La Universidad sola no podría haberlo hecho. Gracias, —además—, a José Madero un impresor de hoy que ha hecho posible que tengamos en nuestra manos un gran trabajo”. La edición de la obra se ha realizado en cuatro volúmenes, con imágenes y encuadernada en tapa dura y tiene una tirada de 750 ejemplares, que podrán ser adquirirlos en breve en las librerías.

(De www.diariojaen.es)

Presentación de la nueva revista "EntreRíos. Revista de artes y letras"

ARTÍCULO: El gozo de la palabra controlada. Por LUCIANO G. EGIDO

El autor de EL JARAMA, Rafael Sánchez Ferlosio

Posted by Hello

Participa en el CONCURSO de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes haciendo clic aquí

LITERATURA: Los clichés de la memoria (fragmento). Por TADEUSZ KANTOR (Polonia, 1915-1990)

EL ESPLENDOR DE LA VERDAD. Por JUAN MANUEL DE PRADA

Pulsa aquí para leer el artículo entero en abc.es

ARTÍCULO: Al margen del "Quijote". Pacificación. Por AZORÍN.

No es Don Quijote quien se entristece; se llena de melancolía el propio Cervantes. Sancho ha logrado antes lo que el caballero de la Triste Figura no ha conseguido aún. Ha caminado el caballero por llanos y montañas. Defendió a la gente opresa, amparó a los perseguidos, socorrió a los menesterosos. Y su galardón no llega. No llegó nunca para Miguel de Cervantes. Durante toda su vida, pobre, receloso, guardó una actitud de extremada reserva. Américo Castro, en su admirable libro «El pensamiento de Cervantes», hace notar los alardes de ortodoxia que Cervantes prodiga. No había necesidad de tales redundancias. No las emplean otros colegas de Cervantes. La actitud está explicada, a nuestro parecer, no tanto por el ambiente de la época -ese ambiente, que no produce el mismo efecto en un Quevedo o en un Lope- como por el medio social y familiar en que Cervantes se desenvuelve. Preciso era no lastimar los sentimientos de tales o cuales deudos. Y no se podía exponer tampoco la familia a las contingencias lamentables del enojo de un grande. El círculo en que se movía Cervantes era menguado. En un núcleo de deudos, unos hostiles, otros excesivamente religiosos, dependiendo siempre de la buena voluntad de un magnate, el escritor había de mantenerse en una actitud de reserva extremada. Hoy no habría motivo para que se produjera con respecto a la ortodoxia religiosa, tal modalidad de exagerada prudencia. Lo habría, sí, de una manera análoga, en el caso de otro escritor, por lo que toca -y pensamos en Rusia, en las simpatías por Rusia- a la ortodoxia social.

La liberación para Cervantes no llegó jamás. Sancho ha logrado su anhelo. Va a ser gobernador de una ínsula. Don Quijote, en el retiro de la estancia ducal, horas antes de la partida de Sancho, se siente profundamente triste. No sabemos las ideas que Alcalá de Ebro, si Cervantes conoció el lugar, inspiraría al novelista. La patria de Cervantes fue Alcalá de Henares. De una a otra Alcalá, el pensamiento del maestro iría, tal vez, en íntima fluctuación. En Alcalá de Henares mandaba Felipe III. En Alcalá de Ebro iba a mandar Sancho Panza. Sancho Panza, humano gobernador, era el propio Cervantes. Al gobierno del monarca se opone, en Alcalá de Ebro, el gobierno de Cervantes. El rey lo es todo. Cervantes no es nada. Comparemos, sin embargo, la gobernación de uno y otro.

El cervantista don Antonio Eximeno establece la cronología de la acción quijotesca en un libro publicado en 1806. Se sabe de un modo cierto que Sancho Panza salió del palacio ducal para dirigirse a su ínsula el día 31 de octubre. Detengámonos un momento. Allá va Sancho montado en su fiel rocín. ¿Qué es lo que va a hacer el buen manchego en su ínsula? ¿Cómo va a desenvolver su gobierno? En este punto nos apartamos del cuerpo de lo impreso y nos salimos a las márgenes. En ese mismo mes de octubre, en los primeros días, se había producido en la ínsula Barataria un levantamiento popular. Hubo, como en todas las revoluciones, muertos y estragos. Las causas de la insurrección eran justas. Sancho Panza es inteligente y bondadoso. El primer problema que se le plantea en su gobierno es un antiquísimo problema. Existe desde el origen del mundo. Pero ha sido el sutil ciudadano de Florencia quien lo ha planteado de un modo más escueto y limpio. ¿Qué vale más, ser temido o ser amado? ¿Qué es más eficaz en la gobernación: el temor o el amor? Nicolás Maquiavelo ha seducido a muchos españoles. Se le denuesta públicamente y se le ama con clandestinidad. Saavedra Fajardo es entre nosotros el más fino resonador de la voz del florentino. En Saavedra Fajardo el drama que suscita Maquiavelo llega a lo sumo de la sensibilidad. Ante el florentino, Saavedra semeja una mujer que se esquiva y se entrega, se encoleriza y sonríe. Saavedra se ingenia en modos sutiles y elegantes para modificar la doctrina vitanda. El dictamen de Maquiavelo es terminante: E molto più sicuro essere temuto che amato. Contra esa dureza se levanta Saavedra Fajardo. No, no suscitemos el odio en el pueblo. «El primer principio de la eversión de los reinos y de las mudanzas en las repúblicas, es el odio», escribe el autor. A seguida una ligera evocación de la primera república española. Nos hallamos, como el lector sabe, en la tercera. «En el odio de sus vasallos cayeron los reyes don Ordoño y don Fruela II y aborrecido el nombre de reyes, se redujo Castilla a forma de República, repartido el gobierno en dos jueces: uno para la paz y otro para la guerra». Decididamente, Saavedra se opone al florentino. «Muchos príncipes se perdieron por ser temidos -escribe-; ninguno, por ser amado». ¿Queda ya así resuelta la cuestión? No; recapacitemos un poco. No cabe desechar en absoluto el temor. Pero sepamos qué clase de temor debemos aceptar. El temor que acepta, en fin de cuentas, Saavedra Fajardo, se apoya en la justicia. La justicia es para él humanidad. «Hacerse temer el príncipe -dice - porque no sufre indignidades, porque conserva la justicia y porque aborrece los vicios es tan conveniente que sin este temor en los vasallos no podría conservarse». Retengamos la frase de que el príncipe no ha de sufrir indignidades.

El nuevo gobernador ha llegado a su ínsula. Las cárceles están llenas de rebeldes. Dura todavía la efervescencia del levantamiento. Entre el temor y el amor, Sancho se decide resueltamente por el amor. El amor en este caso concuerda con la justicia. La pacificación de la ínsula no podrá venir sino por la concordia. Son abiertas las puertas de las prisiones. Los fautores del movimiento tienen expedito el camino para marcharse a los pueblos comarcanos. Dentro de unos meses podrán volver a sus hogares. La humanidad y el tacto afectuoso del nuevo gobernador encantan a todos. Sancho, comprensivo y cordial, liquida la revolución de octubre.

Ahora, 25 de abril 1935

Descárgate el pregón de la Semana Santa de Sevilla (Haz clic aquí)

Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás, obra de Luis Ortega Bru. Hermandad de San Gonzalo. Sevilla.

Posted by Hello

El libro en Bizancio

El imperio Bizantino surgió de la necesidad en que se vieron los romanos de asegurar la defensa de sus posiciones orientales contra la presión que ejercían los bárbaros germánicos y los esclavos en el Danubio, y los persas en el Eúfrates. Era preciso dotar al Imperio de un nuevo centro político y militar.

Constantinopla, edificada a orillas del Bósforo en el extremo de una península fácil de fortificar, tenía la ventaja de encontrarse en el cruce de las dos rutas marítimas del Ponto Euxino y de los Dardanelos y el Mediterráneo, así como de las dos vías continentales procedentes de Europa y de Asia Menor y Siria.

El imperio comprendía tres extensos conjuntos territoriales:

1. La península balcánica.

2. Los territorios asiáticos.

3. Las posesiones africanas, fundamentalmente el granero de trigo egipcio.

Marco Histórico:

La crisis general que el Imperio Romano atraviesa en el siglo III había llevado a una fragmentación del poder político. Al mismo tiempo la distinta estructura económica de las regiones occidentales y de las orientales hacia cada vez más visibles las diferencias entre ambas.

Al convertir Constantino Bizancio en capital del Imperio Oriental, no hace sino culminar un proceso que aseguraba la pervivencia del Imperio de Oriente. La separación de ambas partes del Imperio se consumará a la muerte del emperador Teodosio, así como la división definitiva del extenso imperio entre sus dos hijos Honorio y Arcadio.

Primera Etapa: La primera etapa comprende desde la época de la dinastía Teodosia hasta mediados del siglo IX, destacando el reinado de Justiniano. Los fundamentos culturales serán básicamente el derecho y la administración romana, el idioma y la civilización griega y las creencias y las costumbres cristianas. Desde el punto de vista del poder político se va consolidando la posición autocrática poniendo en práctica el cesaropapismo (intervención del emperador en asuntos religiosos), el griego desplaza definitivamente al latín como lengua oficial y las diferencias con Roma se ven acrecentadas. Las querellas teológicas culminan con el movimiento iconoclasta. En el año 726 se dicta la prohibición de exhibir y reproducir imágenes, postura que cesará en el año 843.

Segunda Etapa: A fines del S. X se alcanza la victoria sobre los búlgaros y extiende su influencia hasta el Danubio y el Adriático. La dinastía Macedónica consigue relanzar el poderío bizantino, y el aparato administrativo sufre un proceso intenso de burocratización.

Tercera Etapa: Desde mediados del S. XI hasta la caída de Constantinopla, el Imperio Bizantino recorrerá una etapa de progresiva decadencia. El proceso de feudalización y el incremento de la propiedad territorial latifundista irán minando las bases fiscales y militares del Imperio. El poder central pierde autoridad y el territorio se verá atacado por normandos, venecianos, cruzados y turcos.

En 1054 se produce el cisma de la Iglesia Oriental. Las persecuciones contra los católicos justificarán la intervención de los comerciantes venecianos.

-El Códice:

El tipo de soporte más utilizado en Bizancio fue el Códice de piel, que se impulsó con la formación de Constantinopla. El códice es un libro manuscrito compuesto por un conjunto de hojas de material flexible - papel, pergamino, papiro - unidas entre sí por el margen interno y protegido por una cubierta. La producción de los códices se va a centrar en:

- Los escriptorios del Palacio Imperial del Patriarca

- Centros de enseñanza superior

- Producciones privadas a cargo de copistas que realizaban copias para particulares

- Los monasterios

La letra utilizada en los manuscritos era la Uncial hasta el siglo XVIII, cuando se impulsó la letra minúscula reservándose la Uncial para Documentos solemnes.

-Miniaturas:

Concepto: El término miniatura procede del latín miniare, de minimum, el rojo de plomo. De ahí que en las pinturas destaque este color, junto con el azul y el oro. La miniatura es el arte de realizar pinturas de pequeñas dimensiones en papel, pergamino, marfil, etc., que forma parte de la tradición de la ilustración y decoración de los manuscritos del Mundo Clásico. Esta práctica se realizaba en talleres constantinopolitanos, monásticos o seglares, lo que favoreció una mayor libertad temática, y para una clientela imperial o para las bibliotecas de los monasterios. La iluminación del códice tuvo una escasa difusión ya que se realizaba únicamente para una elite social, cultural y religiosa, y se trataba de una actividad fundamentalmente anónima, lo que dificulta los estudios sobre la materia.

Origen: La fecha 512 marca el comienzo documentado de la miniatura bizantina con la copia de un tratado de medicina. Por otra parte, la tradición paleocristiana Siria permanece en un grupo de códices denominados "purpúreos", relacionados con el taller imperial, en los que destaca el clasicismo en sus representaciones. La relación con una procedencia oriental, quizá Siria, se refleja en los Evangelios del S. VI, caracterizados por una mayor simplicidad de la figura humana. Por el contrario, el estilo bizantino persiste en los Evangelios de Rábula, en el siglo VI, con composiciones independientes del texto, donde los colores ganan expresividad y se muestra una realidad más simplificada.

-El esplendor de los manuscritos bizantinos:

En el siglo IX y a lo largo de los siguientes doscientos años se produce el gran desarrollo de la miniatura bizantina, con una serie de manuscritos religiosos y la decoración de códices de carácter científico. Los grandes centros de iluminación ubicados en Constantinopla, en torno a los grandes monasterios o incluso en talleres alejados de la metrópoli, desarrollaron diferentes estilos que van desde un helenismo acusado, un expresionismo orientalizante o un mayor clasicismo bizantino.

En el período Macedónico, en el s. IX se evidencia un regreso a los modelos helenísticos, con la creación de numerosas ediciones bíblicas de lujo y los salterios denominados "aristocráticos". Ya en el s. X se presenta, a modo excepcional, un manuscrito en rollo, el Rollo de Josué, cuya composición continua señala una gran dependencia de modelos clásicos. Durante los siglos XI y XII se produce un equilibrio mayor entre la inspiración de la Antigüedad y la estética bizantina. En tiempos de la dinastía Conmena, y sobre todo a partir del año 1100, el estilo retorna de nuevo a la Antigüedad, pero con un naturalismo expresivo que proporciona espontaneidad y frescura a las escenas.

Otro aspecto muy característico de la miniatura de la segunda Edad de Oro es la atención prestada a la decoración de márgenes que, libre de ligaduras religiosas, se vuelca en un repertorio de temas profanos y de fantasía. La conquista de Constantinopla por los cruzados supuso la interrupción del trabajo de los grandes scriptorias, que no volverían a brillar con el esplendor alcanzado antes de 1204. Pero el contacto de los pintores latinos con esta tradición artística fue definitivo para que la influencia bizantina se extendiera a toda Europa. Durante la dinastía Paleóloga la producción de manuscritos no alcanzó la importancia del período anterior, por el carácter elitista de los códices y las dificultades económicas del momento. Pero a pesar de ello nos han llegado obras del siglo XIV que demuestran la persistencia de una actividad miniaturista.

-Las Bibliotecas en Bizancio:

El libro en Bizancio gozó de gran estima y debido a ello dio lugar a la aparición de bibliotecas en las instituciones políticas, religiosas y educativas. También existían bibliotecas privadas, pues había un gran número de personas cultas, aunque sólo se limitaban a un par de docenas de libros. Los estudios superiores se cursaban en Constantinopla, pero en numerosos puntos de imperio se podía recibir una enseñanza elemental. Los libros resultaban muy caros, debido a que la mano de obra era muy cara y a la escasez de materiales, por lo que en los monasterios borraban los textos antiguos para realizar los pergaminos. La producción de los libros se limitaba a la copia por encargo, por lo que sólo los emperadores podían permitirse ese lujo. Los profesores y estudiantes copiaban personalmente los libros que precisaban, al igual que la iglesia.

Una biblioteca importante fue la de Focio, que fue patriarca de Constantinopla. Su biblioteca constaba de varios miles de libros. También destacaron por sus bibliotecas el obispo León el Matemático, el obispo de Cesárea Aretas y Eustacio, arzobispo de Tesalónica. La biblioteca más importante fuera de la capital fue la del monasterio de San Juan de Patmos.

-Las encuadernaciones en Bizancio:

La forma primitiva de las encuadernaciones tenía forma cuadrada, especialmente si constaba de más de un cuadernillo, de que algún modo se uniesen o protegiesen, para ello utilizaban una tablilla de madera, comúnmente de cedro, con unas bandas de cuero para envolverlas y una correa que lo sujetase todo. Las encuadernaciones eran llamadas ligatores librorum. Desde el s. IV en adelante, la encuadernación del libro aparece ya caracterizada con todo lujo oriental del estilo bizantino. Frecuentemente se decoraban las cubiertas con oro, piedras preciosas y esmaltes. El ejemplar más antiguo es el Evangeliario, cubierto de plata y pedrería. Pero pronto hicieron aparición las encuadernaciones en las que las tapas de los libros aparecían recubiertas de cuero, decoradas con la técnica del gofrado, sin oro ni piedras preciosas.

-El libro y la Iglesia:

El libro va atener un carácter sagrado y su contenido va a mostrar la voluntad de Dios y las experiencias de las generaciones pasadas. En Bizancio se había extendido el conocimiento de la escritura y la lectura, pero pocos sabían leer textos escritos en otra lengua. El acceso a los libros va a estar muy limitado, ya que resultaban caros y no todas las bibliotecas eran de acceso público. Además, el público lector estaba limitado a personas eclesiásticas y una minoría laica

La temática era muy variada, eran frecuentes los libros de uso práctico como los de medicina, farmacia, derecho militar y canónico, ciencia militar. Muy característicos y de mayor lectura eran los libros referentes a la astronomía, magia, enigmas, etc. Las personas con menor formación intelectual leían: libros de educación moral y litúrgica, libros clásicos, obras recreativas y algunas producciones bizantinas. La lectura principal de los monasterios la componían libros litúrgicos, cuya lectura se hacía en voz alta.

-Aportaciones culturales de Bizancio:

La enseñanza será una de las bases principales del desarrollo cultural. Van a existir las escuelas elementales, escuelas medias y escuelas superiores además de las escuelas que existían dentro de los monasterios, para la formación de clérigos. Su aportación a la humanidad en el campo literario no fue de gran importancia, cultivaron tanto la prosa (dedicada a la teología) como la poesía (dedicada a la lírica litúrgica). Los bizantinos fueron muy aficionados a los debates y a la oratoria. Los cultivadores alcanzaron alta calidad, cultivaron tanto la historia secular, como la universal y la iglesia. En el género bibliográfico destacaron las vidas de santos con las que se formaban los Menólogos. La filosofía va a contar con grandes representantes, cuyas obras se extendieron por los países de Europa occidental. Lo más característico de la literatura bizantina es la epopeya Digenis Acritas. Al ser la mayoría d la población analfabeta existe una literatura oral, que se daba a conocer a través de los juglares.

FOTOGRAFÍA: Palio de la Paz ante el palacio de los Cobaleda Nicuesa

FOTOGRAFÍA: El paso de palio de la Paz ante el palacio de los Cobaleda-Nicuesa, en Jaén

Visita la AGENDA de Cuaderno de letras en nuestra lista de enlaces (links)

El jardín andalusí: almunias, vergeles y patios (haz clic aquí)

Jardín de la Alhambra granadina

Visita la AGENDA de Cuaderno de letras en nustra lista de enlaces (links)

RELATO: El espejo de Matsuyana. De Juan Valera

Hubo de acontecer, cuando la niña era aún muy pequeñita, que el padre se vio obligado a ir a la gran ciudad, capital del Imperio. Como era tan lejos, ni la madre ni la niña podían acompañarle, y él se fue solo, despidiéndose de ellas y prometiendo traerles, a la vuelta, muy lindos regalos.

La madre no había ido nunca más allá de la cercana aldea, y así no podía desechar cierto temor al considerar que su marido emprendía tan largo viaje; pero al mismo tiempo sentía orgullosa satisfacción de que fuese él, por todos aquellos contornos, el primer hombre que iba a la rica ciudad, donde el rey y los magnates habitaban, y donde había que ver tantos primores y maravillas.

En fin, cuando supo la mujer que volvía su marido, vistió a la niña de gala, lo mejor que pudo, y ella se vistió un precioso traje azul que sabía que a él le gustaba en extremo.

No atino a encarecer el contento de esta buena mujer cuando vio al marido volver a casa sano y salvo. La chiquitina daba palmadas y sonreía con deleite al ver los juguetes que su padre le trajo. Y él no se hartaba de contar las cosas extraordinarias que había visto, durante la peregrinación, y en la capital misma.

-¡A ti -dijo a su mujer- te he traído un objeto de extraño mérito; se llama espejo! Mírale y dime qué ves dentro.

Le dio entonces una cajita chata, de madera blanca, donde, cuando la abrió ella, encontró un disco de metal. Por un lado era blanco como plata mate, con adornos en realce de pájaros y flores, y por el otro, brillante y pulido como cristal. Allí miró la joven esposa con placer y asombro, porque desde su profundidad vio que la miraba, con labios entreabiertos y ojos animados, un rostro que alegre sonreía.

-¿Qué ves? -preguntó el marido, encantado del pasmo de ella y muy ufano de mostrar que había aprendido algo durante su ausencia.

-Veo a una linda moza, que me mira y que mueve los labios como si hablase, y que lleva, ¡caso extraño!, un vestido azul, exactamente como el mío.

-Tonta, es tu propia cara la que ves -le replicó el marido, muy satisfecho de saber algo que su mujer no sabía-. Ese redondel de metal se llama espejo. En la ciudad cada persona tiene uno, por más que nosotros, aquí en el campo, no los hayamos visto hasta hoy.

Encantada la mujer con el presente, pasó algunos días mirándose a cada momento, porque como ya dije, era la primera vez que había visto un espejo, y por consiguiente, la imagen de su linda cara. Consideró, con todo, que tan prodigiosa alhaja tenía sobrado precio para usada de diario, y la guardó en su cajita y la ocultó con cuidado entre sus más estimados tesoros.

Pasaron años, y marido y mujer vivían aún muy dichosos. El hechizo de su vida era la niña, que iba creciendo y era el vivo retrato de su madre, y tan cariñosa y buena que todos la amaban. Pensando la madre en su propia pasajera vanidad, al verse tan bonita, conservó escondido el espejo, recelando que su uso pudiera engreír a la niña. Como no hablaba nunca del espejo, el padre le olvidó del todo. De esta suerte se crió la muchacha tan sencilla y candorosa como había sido su madre, ignorando su propia hermosura, y que la reflejaba el espejo.

Pero llegó un día en que sobrevino tremendo infortunio para esta familia hasta entonces tan dichosa. La excelente y amorosa madre cayó enferma, y aunque la hija la cuidó con tierno afecto y solícito desvelo, se fue empeorando cada vez más, hasta que no quedó esperanza, sino la muerte.

Cuando conoció ella que pronto debía abandonar a su marido y a su hija, se puso muy triste, afligiéndose por los que dejaba en la tierra y sobre todo por la niña.

La llamó, pues, y le dijo:

-Querida hija mía, ya ves que estoy muy enferma y que pronto voy a morir y a dejaros solos a ti y a tu amado padre. Cuando yo desaparezca, prométeme que mirarás en el espejo, todos los días, al despertar y al acostarte. En él me verás y conocerás que estoy siempre velando por ti. Dichas estas palabras, le mostró el sitio donde estaba oculto el espejo. La niña prometió con lágrimas lo que su madre pedía, y ésta, tranquila y resignada, expiró a poco.

En adelante, la obediente y virtuosa niña jamás olvidó el precepto materno, y cada mañana y cada tarde tomaba el espejo -1007- del lugar en que estaba oculto, y miraba en él, por largo rato e intensamente. Allí veía la cara de su perdida madre, brillante y sonriendo. No estaba pálida y enferma como en sus últimos días, sino hermosa y joven. A ella confiaba de noche sus disgustos y penas del día, y en ella, al despertar, buscaba aliento y cariño para cumplir con sus deberes.

De esta manera vivió la niña, como vigilada por su madre, procurando complacerla, en todo como cuando vivía, y cuidando siempre de no hacer cosa alguna que pudiera afligirla o enojarla. Su más puro contento era mirar en el espejo y poder decir:

-Madre, hoy he sido como tú quieres que yo sea.

Advirtió el padre, al cabo, que la niña miraba sin falta en el espejo, cada mañana y cada noche, y parecía que conversaba con él. Entonces le preguntó la causa de tan extraña conducta.

La niña contestó:

-Padre, yo miro todos los días en el espejo para ver a mi querida madre y hablar con ella.

Le refirió además el deseo de su madre moribunda y que ella nunca había dejado de cumplirle.

Enternecido por tanta sencillez y tan fiel y amorosa obediencia, vertió lágrimas de piedad y de afecto, y nunca tuvo corazón para descubrir a su hija que la imagen que veía en el espejo era el trasunto de su propia dulce figura, que el poderoso y blando lazo del amor filial hacía cada vez más semejante a la de su difunta madre.

Madrid, 1887